高齢者のカルシウム摂取量は?不足した場合のリスクや効率的に摂取する方法

高齢者の健康維持には、カルシウムが重要だと考えられています。しかし、どのように摂取すればよいかわからないという人も多いでしょう。この記事では、高齢者に必要なカルシウムの摂取量やカルシウム不足による影響を解説します。カルシウムが豊富な食品や効率良く摂取する方法なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。

食楽膳を詳しく見る

目次

- 高齢者にとってカルシウムとは?

- 高齢者におけるカルシウムの推奨摂取量と現状

- 高齢者のカルシウム推奨摂取量

- 高齢者のカルシウム摂取の現状

- 日本人はカルシウム不足になりやすいので注意が必要

- 高齢者のカルシウム不足がもたらす骨粗しょう症のリスク

- 骨粗しょう症とは?

- 骨粗しょう症になる原因

- 高齢者のカルシウム不足がもたらす骨粗しょう症以外のリスク

- 骨粗しょう症対策に必要な栄養素

- 栄養素以外の骨粗しょう症対策

- 高齢者におすすめのカルシウムが豊富な食品

- 高齢者がカルシウムを摂取するときに避けたい栄養素

- 高齢者がカルシウムを摂るときのコツ

- カルシウム密度が高い食材を選ぶ

- 消化吸収が良くなる工夫をする

- 加工品に頼り過ぎない

- 高齢者がカルシウムを摂取する際の注意点

- 咀嚼力・嚥下機能にも注目する

- 薬剤との相互作用に注意する

- 飲酒・喫煙の影響を理解する

- まとめ

高齢者にとってカルシウムとは?

年齢を重ねると、体内のカルシウムの需要と供給のバランスが乱れやすくなり、摂取量や吸収率にも変化が生じます。カルシウムは骨や歯の主な構成成分であり、それらを丈夫に保つために欠かせない栄養素です。

カルシウムは血が止まりやすくなったり、筋肉を動かしたり、神経が正しく働くために使われています。また、年をとってからの骨折は寝たきりになる原因の一つですが、カルシウムをしっかりとることで骨を強く保ち骨折を防ぐことができます。そのため、日頃からカルシウムを意識してとることが大切です。

高齢者におけるカルシウムの推奨摂取量と現状

高齢者のカルシウム推奨摂取量や現状どのくらい摂取されているのかについて解説します。

高齢者のカルシウム推奨摂取量

厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、「このくらい摂っておけば安心」というカルシウム推奨摂取量は、65~74歳の男性と女性は750mg/日、75歳以上の男性は700mg/日、女性は600mg/日とされています。この推奨量は、牛乳ならコップ2杯(400ml)と小魚や野菜・豆製品を組み合わせれば十分に満たされるイメージです。

参考:「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書|厚生労働省

高齢者のカルシウム摂取の現状

厚生労働省が発表した「令和5年(2023年) wp_link国民健康・栄養調査結果の概要」によると、65~74歳の人が1日に摂取しているカルシウムの量は、平均で527mgとなっており、これは、健康を保つために必要とされるカルシウムの量より少ないという結果です。特に高齢の方は、骨を弱くしてしまうカルシウム不足のリスクにさらされていることがわかります。

参考:令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要|厚生労働省

日本人はカルシウム不足になりやすいので注意が必要

多くの高齢者がカルシウム不足に陥っている現状がありますが、そもそも日本人全体がカルシウム不足になりやすい傾向にあります。その理由の一つは、日本の土壌がカルシウム量をあまり含んでいないため、そこで育った野菜や水にもカルシウムが少ないことです。また食生活においても、牛乳・チーズなどの乳製品の摂取量が他国に比べて少ない傾向にあります。

高齢者のカルシウム不足がもたらす骨粗しょう症のリスク

高齢者のカルシウム不足が招く骨粗しょう症の特徴や原因を解説します。

骨粗しょう症とは?

骨粗しょう症とは、骨量や骨密度が低下して骨がもろくなる病気です。骨粗しょう症になると、骨量や骨密度が低下するため、つまずく、手や肘をつく、くしゃみをするなどのわずかな衝撃で骨折するケースもあります。骨粗しょう症による骨折で介護が必要になるケースも珍しくはありません。

骨粗しょう症になる原因

骨粗しょう症の主な原因のひとつは加齢によるものです。女性は特に、年をとると女性ホルモンの働きが弱くなり、カルシウムが体に吸収されにくくなるため、骨が弱くなりやすいのです。さらに、カルシウムの吸収を助けるビタミンDも、年をとると体の中で作りにくくなるため、注意が必要です。以下のような要因も骨粗しょう症になるリスクを高めます。

・喫煙

・多量の飲酒

・低体重

・閉経

・ステロイド服薬歴

・遺伝

・過去の骨折

・運動不足

高齢者のカルシウム不足がもたらす骨粗しょう症以外のリスク

カルシウム不足は、骨粗しょう症のリスクを高めるだけではなく、高血圧のリスクや筋力が低アしたり、神経の働きが悪くなることもあります。カルシウムは歯を作る大切な成分です。不足すると虫歯になりやすくなったり、歯周病を引き起こしたりもします。

骨粗しょう症対策に必要な栄養素

骨の主な成分であるカルシウムは、骨の形成に欠かせない栄養素ですが、骨粗しょう症を予防するためには、カルシウムだけでなく、その吸収を助けたり、骨の質を高めたりする他の栄養素も必要です。例えば、ビタミンDは、鮭やブリなどの魚介類、そして干ししいたけに豊富に含まれています。特に干ししいたけは、紫外線によってビタミンDが増えるため、効率的な摂取源になります。

栄養素以外の骨粗しょう症対策

カルシウムの吸収を助けるビタミンDは、食べ物からだけでなく、日光を浴びることでも体の中で作られます。ただし、長時間強い日差しを浴びると肌に負担がかかるため、1日15~30分程度の軽い散歩や買い物など、無理のない範囲で日光を取り入れるのがおすすめです。

高齢者におすすめのカルシウムが豊富な食品

高齢者のカルシウム不足を防ぐには、日頃からカルシウムが豊富な食品を意識することが重要です。以下のように、カルシウムを多く含む食品を積極的に摂取しましょう。

実際に食べる量で見てカルシウムが多い食品

・乳製品(牛乳、ヨーグルト、スキムミルク、チーズ)

・魚介類(わかさぎ、しらす干し、干しひじき)

・野菜(小松菜、モロヘイヤ)

・大豆製品(木綿豆腐)

高齢者がカルシウムを摂取するときに避けたい栄養素

いくらカルシウムをたくさん摂っても、体に吸収されにくくなったり、尿と一緒に排出されやすくなるような成分を一緒に摂ってしまうとせっかくの効果が弱まってしまいます。特に気をつけたいのが「リン」という成分です。リンは、インスタント食品やスナック菓子、清涼飲料水、練り物などの加工食品に多く含まれており、カルシウムの吸収を妨げることがあります。また、「ナトリウム」(食塩に多く含まれます)も、カルシウムの排出を促すため、摂り過ぎには注意が必要です。さらに、カフェイン(コーヒーやお茶など)やアルコールもカルシウムの吸収や排出に影響を与えることがあります。日常的にこれらを摂る場合は、量やバランスを意識しましょう。

高齢者がカルシウムを摂るときのコツ

高齢者が効率的にカルシウムを摂れるように、以下のようなコツを知っておくと便利です。

カルシウム密度が高い食材を選ぶ

高齢になると、食べ物を消化するために必要な働きが弱くなり、食欲が落ちることがあります。

そのため、少ない量でもしっかり栄養がとれるような食品を意識してとることが大切です。中でもカルシウムは不足しやすいので、チーズや小魚、小松菜など、カルシウムを多く含む食品を毎日の食事に取り入れましょう。一度にたくさん食べられない場合は、1日3回にこだわらず、少しずつ何回かに分けて食べるのもおすすめです。

消化吸収が良くなる工夫をする

カルシウムを効率よく吸収するには、一緒に食べる食品の組み合わせが大切です。

たとえば、みかんやレモンなどの柑橘類、酢や梅干しなどの“酸っぱい食品には、カルシウムの吸収を助ける働きがあります。そのため、カルシウムを多く含む食品と一緒に食べるのがおすすめです。

また、高齢やは噛む力や飲み込む力(嚥下力)が弱くなることがあります。よくかんで食べることで、食べ物が胃や腸で消化されやすくなり、栄養もしっかり吸収できます。

加工品に頼り過ぎない

加工品は効率良く簡単に調理ができる一方で、カルシウムの吸収を妨げる「リン」を含みます。加工品の多用には注意が必要です。ハム、ベーコン、練り物、インスタント食品、チョコレート、ケーキ、ポテトチップスなどには、特に注意しましょう。

高齢者がカルシウムを摂取する際の注意点

高齢者がカルシウムを摂取する際には、以下のような点にも注意しましょう。

咀嚼力・嚥下機能にも注目する

高齢になると、入れ歯を使っていたり、お口の機能が弱くなっていたりして硬いものを避けがちになります。そのため、カルシウムが多く含まれる食品をとるときには、噛む力や飲み込む力にも配慮が必要です。食べにくいと感じる場合は、煮る・蒸す、スライスしたり、すりつぶしたり、ムース状やピューレ状にすると食べやすくなります。

また、水分が多くて飲み込みにくいときは、とろみをつけるとむせにくくなります。

ヨーグルトや豆腐などのやわらかい食品でカルシウムをとるのも、おすすめです。

薬剤との相互作用に注意する

高齢者が薬を服用しているケースも多いでしょう。薬の一部はカルシウムの吸収を妨げる阻害する可能性があります。薬の服用とカルシウムの摂取については、かかりつけ医や薬剤師に相談することがおすすめです。

飲酒・喫煙の影響を理解する

長年のたばこやお酒の習慣がある方は、カルシウムの吸収や排出に影響があることを知っておくことが大切です。たばこに含まれるニコチンには、胃腸でのカルシウムの吸収を妨げたり、食欲を落としたりする働きがあります。また、お酒をたくさん飲むと利尿作用でカルシウムが尿と一緒に体の外に出やすくなるため、注意が必要です。

まとめ

高齢者にとってカルシウムは、骨や歯の健康を保つだけでなく、筋力や神経の働きを支えるためにも大切な栄養素です。

毎日の食事に、カルシウムを多く含む食品を意識して取り入れることが大切です。また、カルシウムの吸収を妨げる食べものや生活習慣にも気をつけましょう。

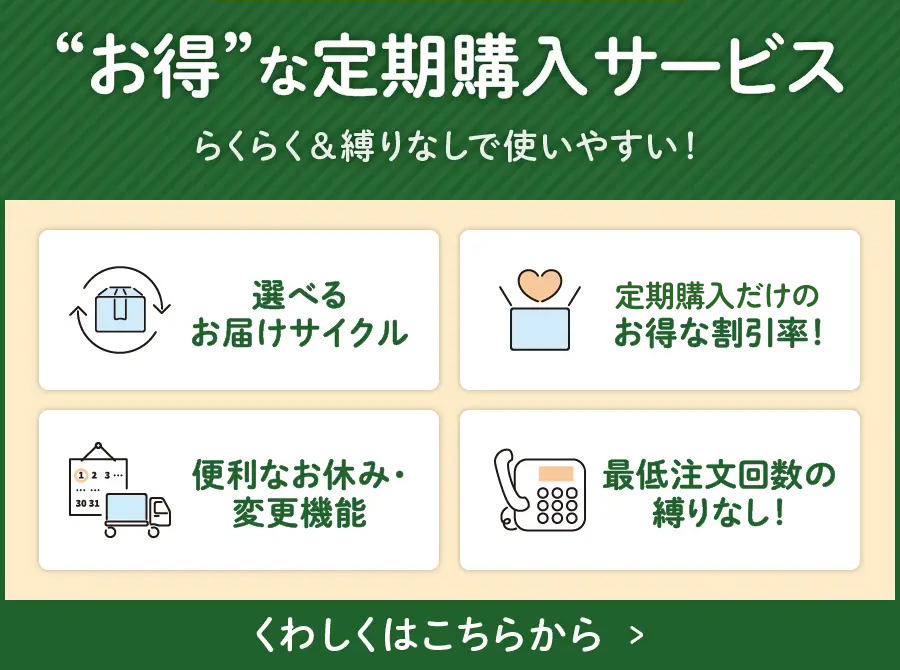

食楽膳は、管理栄養士が監修している冷凍総菜です。咀嚼力・嚥下機能が不安に感じる方でも、ムースやピューレなど、噛む力や飲み込む力に合わせて4つの食形態から選択できます。手軽に栄養バランスの取れた食事を摂りたい方は、以下のリンクをご覧ください。

食楽膳を詳しく見る