たんぱく質を含む食べ物|種類や重要性、効率よく摂取するコツも解説

たんぱく質は、人体を構成するために必要な要素です。肉類や魚類、卵類などの食べ物に多く含まれており、体を支えるために摂取する必要があります。ただし、過剰摂取するとエネルギーとなり、脂肪として蓄えられるため注意しましょう。この記事では、たんぱく質を含む食べ物や種類、重要性などを解説します。ぜひ参考にしてください。

食楽膳を詳しく見る

たんぱく質とは

たんぱく質は、人間の体を構成する主要な成分のひとつで、生命維持に欠かせない栄養素です。20種類のアミノ酸から構成されており、糖質や脂質が不足した際には、エネルギー源として利用されるのも特徴的です。

なお、体の約60%は水分で構成されており、たんぱく質はその次に多く、体重のおよそ15%を占めています。

たんぱく質が重要な理由

たんぱく質は、体の機能を支える役割があるため重要です。たとえば、人体を構成する筋肉・骨・血液などは、たんぱく質をもとにつくられます。

また、ホルモンや酵素、抗体といった体調節機能にも必要な要素です。たんぱく質が不足すると、疲労や集中力の低下などの原因となります。

たんぱく質を多く含む食べ物

たんぱく質は、肉や魚などに多く含まれています。ここでは、代表的な食べ物を解説します。

肉類

鶏肉や豚肉、牛肉などの肉類には、動物性のたんぱく質が豊富に含まれています。必須アミノ酸がバランスよく摂取できるだけでなく、ビタミンや鉄といった栄養素も摂取できます。

ただし、部位によっては脂質が多くなるため注意が必要です。鶏肉の場合、皮を除けば脂質を抑えられます。

魚介類

サバやブリ、鮭、マグロなどの魚介類には、肉類と同様に良質な動物性たんぱく質が含まれています。さらに、EPAやDHAといった不飽和脂肪酸も豊富で、これらは中性脂肪や悪玉コレステロールを減らす働きがあります。

魚は一般的にヘルシーなイメージがありますが、種類によっては脂質が多めのものもあります。健康のためには、魚の種類や調理法にも気を配ることが大切です。

乳製品

牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品には、良質なたんぱく質が多く含まれている他、ビタミンA、B2、B12などのミネラルも含まれています。カルシウムも効率よく摂取できるため、骨粗鬆症になるリスクの軽減も可能です。

ただし、脂質の多さや、砂糖や果糖などの糖類が添加されているものも多いため、摂り過ぎには注意しましょう。

豆類

豆類は、たんぱく質を手軽に摂れる植物性食品です。植物性たんぱく質は消化吸収が穏やかで、脂質も比較的少ないため、健康志向の方にもおすすめです。

中でも大豆には特に多くのたんぱく質が含まれており、「畑の肉」とも呼ばれています。納豆や豆腐、豆乳といった大豆製品は、日常的に取り入れやすく、良質なたんぱく質源と言えるでしょう。

卵類

鶏卵やうずらの卵などの卵類は、たんぱく質を構成する必須アミノ酸をバランスよく摂取できる食材です。「完全栄養食」といわれているほど栄養価が高く、ビタミンCと食物繊維以外の栄養素が含まれています。

また、卵黄にはビタミンAやE、卵白にはビタミンB2、カルシウムが豊富に含まれています。ただし、卵黄は脂質が多く、エネルギーが高い点に注意しましょう。

コンビニで買えるたんぱく質が多い食べ物

コンビニでは、たんぱく質を含む食品を購入できます。ここでは、コンビニで買えるものを解説します。

サラダチキン

サラダチキンは、たんぱく質を補給できる食品です。種類が多く、定番のプレーンやハーブなど、バリエーションが豊富にあります。

そのまま食べてもよいですが、サラダやサンドウィッチなどとの組み合わせもできます。アレンジもしやすいので、低糖質なトレーニングやダイエットにも最適です。

ゆで卵

ゆで卵は、栄養を効率よく摂取できる食材です。2個入りで100〜150円程度で購入できるため、朝食や間食などに最適です。殻付きのものと殻をむいてあるものがあり、外出先でも手軽に食べられるでしょう。

塩やマヨネーズで味付けして食べたり、サラダやサンドイッチなどに加えたりするのもおすすめです。

プロテインドリンク

プロテインドリンクは、飲むだけで栄養を摂取できる食品です。朝や運動後などでも、手軽に栄養を摂取できるのでおすすめです。女性向けのソイプロテインも販売しているため、おいしく甘さを感じながら飲めるでしょう。

また、チョコやバナナなどの味のバリエーションも豊富なので、続けやすい点もメリットです。

ツナ缶

ツナ缶は、魚類のたんぱく質を手軽に摂取できる食品です。ツナは高たんぱくかつ、1缶あたり100円程度で購入できるため、コストパフォーマンスのよさも魅力です。

サバ缶やまぐろやかつおなどの缶でも、それぞれ栄養素の摂取が可能です。水煮タイプのものであれば油分も抑えられます。

ヨーグルト

ヨーグルトは、たんぱく質だけでなく、カルシウムも摂取できます。乳酸菌やビフィズス菌などが消化を助けて、腸内環境を整えられます。飲むタイプのヨーグルトも販売されており、朝食や間食にも最適です。

ただし、加糖のものは糖質が高いため、無糖のものを選ぶとよいでしょう。

たんぱく質が不足して起こること

たんぱく質が不足すると、さまざまな不調が現れます。まず、筋肉量が減少することで、基礎代謝が低下し、太りやすく痩せにくい体質になってしまいます。代謝が落ちると、生命維持に必要なエネルギーも不足しやすくなるため注意が必要です。

また、たんぱく質は神経伝達物質の材料でもあるため、不足すると思考力や集中力の低下を引き起こす可能性があります。脳の働きが鈍くなるのは、アミノ酸の不足によって神経の伝達がスムーズに行われなくなるためです。

さらに、美容面にも影響が出ます。たとえば、肌や髪のハリ・ツヤが失われ、シワやたるみの原因になることもあります。

コラーゲンもたんぱく質からできているため、不足すると肌の老化が進みやすくなります。髪も細くなったり、抜け毛が増えたりするなど、見た目の変化にもつながります。

たんぱく質の過剰摂取で起こること

たんぱく質は体に欠かせない栄養素ですが、摂りすぎると健康に悪影響を及ぼすこともあります。必要以上に摂取した分は、体内でエネルギーとして蓄積され、脂肪となってしまいます。

特に、たんぱく質を多く含む食品には高エネルギーなものも多く、過剰に摂ることで肥満のリスクが高まります。

そのため、たんぱく質を意識して摂取する際は、鶏胸肉やささみ、カッテージチーズなど、低脂肪・高たんぱくな食材を選ぶことが大切です。

また、たんぱく質の摂取量が多くなると、体内での代謝や老廃物の排出に負担がかかり、肝臓や腎臓の機能に影響を与える恐れもあります。

さらに、腸内環境が乱れることで便秘や下痢といった消化器系の不調が現れる場合もあります。過剰摂取は内臓への負担を招くため、摂る量には注意が必要です。

たんぱく質を効率よく摂取する方法

たんぱく質は、摂取する回数や組み合わせなども考慮しましょう。ここでは、効率よく摂取する方法を解説します。

たんぱく質を摂取する回数を分ける

食事を1日3食に分けて、毎食取り入れることが大事です。1回あたりのたんぱく質の摂取量には限界があるため、1食の摂取量を増やすことは避けましょう。

腸内の悪玉菌のエサとなり、腸内環境を悪化させます。食事から摂取できる量が少ない場合は、牛乳やチーズ、魚肉ソーセージなど間食で補うとよいでしょう。

多くの食材を組み合わせて摂取する

主食・主菜・副菜がそろった食事を取り、栄養のバランスを整えましょう。単一の食材のみの場合、決まったアミノ酸だけを取り入れてしまいます。

食材によって成分の含有量が異なるので、組み合わせることが大事です。動物性・植物性たんぱく質を組み合わせると、補足効果を生み出せるためおすすめです。

ビタミンB6を多く含む食材を取り入れる

ビタミンB6は、たんぱく質の分解・合成をサポートする栄養素です。たんぱく質の摂取量が多いほど、ビタミンB6の必要量も増加します。

植物性食品であれば、サツマイモ、アボカドなどがおすすめです。ただし、動物性食品は体内の利用効率が高いため、牛・豚レバー、鶏ささみ・むね肉、サバ、イワシなどを多く摂取するとよいでしょう。

まとめ

たんぱく質は人体を構成するために必要な要素で、肉類や魚類、卵類、乳製品、豆類などに多く含まれています。

たんぱく質が不足すると、基礎代謝が低下し、生命維持に必要なエネルギー不足につながります。1日3回の食事をとり、多くの食材と組み合わせて摂取することが必要です。

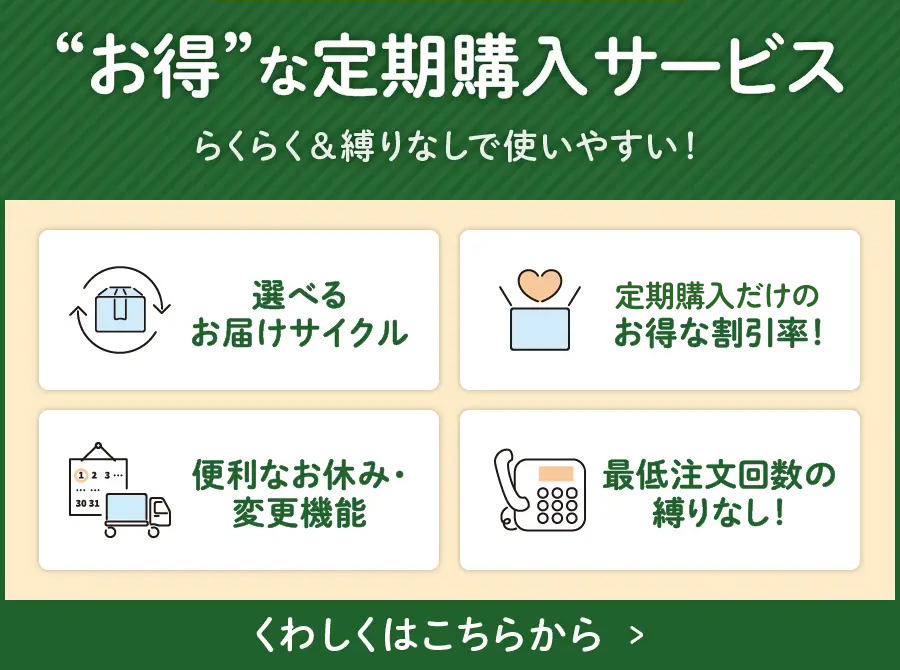

食楽膳プラスは、SOMPOグループが運営する信頼のおけるブランドであり、たんぱく質を多く含む食材を使った冷凍総菜を数多く取り扱っています。

管理栄養士が監修しており、噛みやすさ・飲み込みやすさで冷凍総菜を選ぶことが可能です。また、レンジで簡単に調理でき、手軽に栄養バランスを取れます。ぜひ利用をご検討ください。

食楽膳を詳しく見る