ビタミンAが多い食べ物は?効果や摂取量の目安・摂取時のポイントとあわせて解説

健康を保つために、ビタミンAは重要な栄養素です。十分な量を摂取すべきですが、どのような効果があるのか、どれくらい摂取すべきなのかが、わからない人もいるでしょう。この記事では、ビタミンAの効果や多く含まれる食べ物などを解説します。食事を作る際や食べ物を摂取する際の参考にしてください。

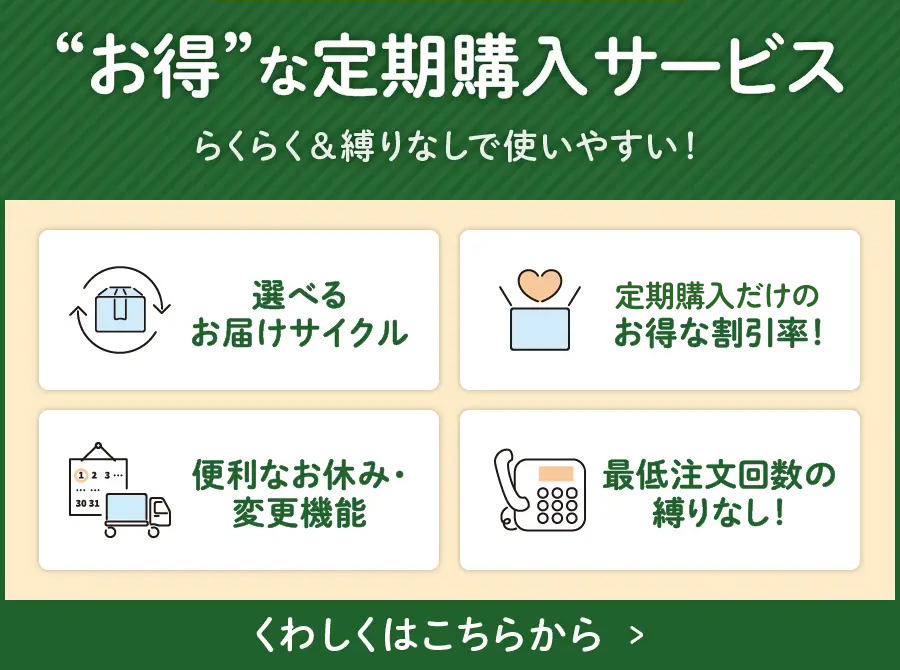

食楽膳を詳しく見る

そもそもビタミンAとは?

ビタミンAとは、油に溶けやすい性質を持つ脂溶性ビタミンで、化学名は「レチノール」です。植物性食品に含まれる「β(ベータ)カロテン」も摂取後に体内でビタミンAに変換されるため、ビタミンAの仲間に分類されます。

ビタミンAは、肉や魚、卵、乳製品などの動物性食品に多く含まれますが、脂肪や肝臓に蓄積しやすいため、過剰摂取には注意が必要です。

一方で、植物性食品に含まれるプロビタミンAは体内で必要な分のみがビタミンAへと変換されるため、多く摂取しても問題ありません。

ビタミンAの基本情報

ビタミンAにはどのような効果があり、1日にどれくらい摂取すべきかを解説します。

ビタミンAの効果

ビタミンAは目の健康を保つうえで役立つ栄養素です。具体的には、暗い場所で物が見えにくくなることを防ぐ効果があります。また、皮膚や目・鼻・のどなどの粘膜を丈夫に維持したり、ウイルスや細菌などの体内への侵入をブロックしたりする働きもします。さらに、肌を乾燥から守る効果もあるため、美容にも欠かせません。

1日に摂取すべき量

厚生労働省は「日本人の食事摂取基準」において、1日のビタミンAの必要量と推奨摂取量を以下のように定めています。

男性の必要量(μgRAE:マイクログラムレチノール活性当量)は、18~29歳が600、30~49歳が650、50~64歳が650、65~74歳が600、75歳以上が500で、推奨摂取量(μgRAE)は18~29歳が850、30~49歳が900、50~64歳が900、65~74歳が850、75歳以上が800です。

女性の必要量(μgRAE)は18~29歳が450、30~49歳が500、50~64歳が500、65~74歳が500、75歳以上が450で、推奨摂取量(μgRAE)は18~29歳が650、30~49歳が700、50~64歳が700、65~74歳が700、75歳以上が650です。

ビタミンAの含有量(レチノール活性当量:μgRAE)はプロセスチーズ1切れ(18g)で260、有塩バター(12g)で520、生の鶏卵1個(60g)で210、にんじん1本(根・皮付き150g)で720とされています。

参考:「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書

ビタミンAの平均摂取量

厚生労働省が発表する「令和5年国民健康・栄養調査結果の概要」において、各年代のビタミンAの平均摂取量(μgRAE)は以下のとおりです。

男性は20~29歳が394、30~39歳が433、40~49歳が498、50~59歳で426、60~69歳が522です。

それに対して女性は、20~29歳が354、30~39歳が410、40~49歳が409、50~59歳が417、60~69歳が492となっています。すべての年代で必要量に達しておらず、ビタミンAが不足する傾向にあります。

参考:令和5年国民健康・栄養調査結果の概要

【ジャンル別】ビタミンAが豊富な食材

ビタミンAを豊富に含む食材を、肉類、魚介類、卵や乳製品、野菜、果物に分けて紹介します。

ビタミンAが豊富な肉類

動物の場合、ビタミンAは肝臓に蓄えられるため、レバーにはビタミンAが豊富です。豚や牛、鶏のレバーには、少量でも多くのビタミンAが含まれているため、効率的に摂取できます。

一方で、レバー以外の肉類のビタミンAの含有量は少なめです。牛・豚と比較して、鶏肉にはビタミンAがやや多めに含まれています。

ビタミンAが豊富な魚介類

魚の肝にも多くのビタミンAが含まれています。ビタミンAを多く含む魚介類として、うなぎやタラが挙げられます。魚の内臓もビタミンAの含有量が多いため、肝吸いを添えるのがおすすめです。

その他、内臓も一緒に丸ごと食べられる魚介類は、より多くのビタミンAを摂取できます。

ビタミンAが豊富な卵や乳製品

卵や牛乳にはビタミンAが豊富に含まれています。卵では卵黄に、牛乳では乳脂肪分に多く存在しており、牛乳から作られるバターにも多く含まれています。

ビタミンAが豊富な野菜

野菜をはじめとする植物性食品には、体内でビタミンAに変わる「プロビタミンA」が含まれています。β-カロテンはプロビタミンAの代表格で、体内で必要な量だけがビタミンAへと変換されます。

そのため、野菜を多く食べてもビタミンAの過剰摂取とはならないことはメリットのひとつです。特ににんじんやかぼちゃなど、色が鮮やかな緑黄色野菜に多く含まれています。

ビタミンAが豊富な果物

果物は他の食品に比べるとビタミンAの含有量は少ないものの、一定量の摂取は可能です。

特に、ドライマンゴーやプルーン、温州みかん、スイカなど、色が濃いものに多く含まれているため、積極的に摂取しましょう。

ビタミンAの不足・過剰摂取には注意が必要

ビタミンA不足や過剰摂取は身体に大きな影響を与えます。どのようなことが起こるのかを解説します。

ビタミンA不足の身体への影響

ビタミンAは身体に蓄えられるため、通常は極端に不足する可能性は低いと考えられます。

ただし、極端なダイエットや摂食障害などによってビタミンAが不足すると、皮膚や粘膜が乾燥して角質化が進んだり、暗闇で目が見えにくくなる夜盲症になったりする恐れがあります。

夜盲症が進行すると失明の可能性もあるため、注意が必要です。また、子どもの場合は成長への影響があり、成長障害が起こる可能性もあります。

ビタミンAの過剰摂取による身体への影響

動物性食品によるビタミンAの過剰摂取は、頭痛や吐き気などを引き起こす恐れがあります。過剰摂取すると、排出に時間がかかり、体内にビタミンAが蓄積してしまいます。

ただし、植物性食品で摂取すると、必要なタイミングでβカロテンがビタミンAに変わるため、過剰摂取の心配はありません。

なお、食事摂取基準において、ビタミンAの1日あたりの耐容上限量は、成人の男女で2700μgRAEとされています。耐容上限量とは健康被害が生じる可能性が低いとされる摂取量を指しますが、上限を超えたからといって、即座に悪影響を及ぼすわけではありません。

妊娠中は注意が必要

妊娠中の人は、特に過剰摂取に注意しなければなりません。妊娠初期に動物性食品でビタミンAを過剰摂取すると、赤ちゃんの発育に悪影響を及ぼす恐れがあります。妊娠中期までは摂取量を増やす必要はありません。

ただし、正常な発育に必要な栄養素でもあるため、妊娠後期以降は積極的な摂取が望ましいとされています。

ビタミンAを食べ物から効率的に摂取するポイント

ビタミンAを植物性食品から摂取する場合、吸収率が低くなるため、効率よく摂取する工夫が必要です。ここではビタミンAを食べ物から摂取する際のポイントを解説します。

油を使って調理する

レバーをはじめとする動物性食品と比べて、植物性食品のビタミンA(レチノール活性当量)の含有量は限られています。

野菜から摂取する際は、吸収率が高まるように油で炒めたりオイル入りのドレッシングとともに食べたりするのがおすすめです。

ビタミンAは熱に強いため、加熱しても含有量はほとんど減少しません。ただし、食材を素揚げにすると、油にビタミンAが溶け出てしまうため、注意が必要です。

動物性食品に偏らないようにする

動物性食品だけに頼らないことも重要です。レバーをはじめとする動物性食品ばかりを摂取すると、ビタミンAの過剰摂取になる恐れがあります。ビタミンAは、野菜や果物などの植物性食品からも摂取できるため、バランスよく食べるように意識しましょう。

まとめ

ビタミンAは健康を維持するために欠かせない栄養素です。一方で動物性食品から過剰摂取すると健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。野菜や果物などの植物性食品を含めてバランスよく摂取し、健康維持に役立てましょう。

食楽膳は、SOMPOグループが運営する、信頼のおけるブランドです。噛みやすさ・飲み込みやすさから総菜を選べるのに加え、ビタミンAを含む栄養管理や美味しさにもこだわっています。

また、レンジで簡単に調理できるため、幅広い年齢層に対応しています。どのようなメニューがあるのかを、ぜひご覧ください。

食楽膳を詳しく見る