高齢者のご飯の量は何グラムが理想?適正量を取れない場合の工夫も解説

高齢者の食事を用意する際、「ご飯の量をどのくらいにすればよいのか」と悩む人が多くいます。ご飯の必要量は年齢や活動量によって異なり、たんぱく質やビタミン・ミネラルなどの栄養もしっかり摂ることも大切です。

この記事では、「高齢者にとってご飯の量は何グラムが最適か」を中心に、必要な栄養素や食事を工夫するポイント、注意点などを解説します。ぜひお役立てください。

「食楽膳」を詳しく見る

最適なご飯の量は高齢者の健康管理で重要な要素

人間は高齢になるほど基礎代謝や活動量が低下し、エネルギー不足や栄養バランスの乱れが起きやすくなります。炭水化物はエネルギー源として欠かせないため、ご飯の量が適切であることが健康維持に不可欠です。

またエネルギーが不足すると、疲れやすくなったり思考力が低下したりするなど、さまざまな影響を及ぼします。不足するエネルギーをたんぱく質で補填する際に、肝臓に負担がかかるリスクも高まるため注意が必要です。

高齢者にとって最適なご飯の量とは?

高齢者に必要な栄養を摂取するために、ご飯の量を調節する必要があります。ここでは、最適なご飯の量を解説します。

炭水化物の理想摂取比率(1日の50%〜65%)とご飯の役割

65歳以上の高齢者の1日の必要エネルギー目安量において、炭水化物が占める割合は男性、女性ともに50%〜65%が理想的とされています。体格や活動量によって個人差があるため、体型や身体活動レベルごとに摂取量を調節することが大事です。以下、男女別で分けた高齢者の推定エネルギー必要量です。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 身体活動レベル | 低い | ふつう | 高い | 低い | ふつう | 高い |

| 65~74(歳) | 2,100kcal | 2,350kcal | 2,650kcal | 1,650kcal | 1,850kcal | 2,050kcal |

| 75以上(歳) | 1,850kcal | 2,250kcal | — | 1,450kcal | 1,750kcal | — |

表の身体活動レベルは、自立している人を「ふつう」、ほとんど外出しない人を「低い」と定義しています。

参考:「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書|厚生労働省

1食あたりのご飯の目安は約150グラム〜280グラム

1食あたりのご飯の目安は、必要エネルギー目安量の半分を基準とする約150グラム〜280グラムです。

必要エネルギー目安量÷3食分÷2(半分)、つまり1日の必要エネルギー目安量の6分の1を1食で摂取するのが目安となります。ご飯の量をカロリーに換算すると、以下のとおりです。

・炊いたご飯(精白米)100グラム:156kcal

・ご飯茶碗に軽く1杯(約150グラム):234kcal

・全がゆ(精白米)100グラム:65kcal

1食あたりのご飯の量は、いも類や調味料の砂糖など、主食以外に含まれる炭水化物を考慮して半分を基準とします。男女差や活動レベルによっても、必要なエネルギーは異なります。

参考:日本食品標準成分表|文部科学省

適正量をとれない場合はどうすればよい?

高齢者がご飯を摂取する際は、食べ方や栄養素に注意が必要です。ここでは、適正量を取れない場合の対策を解説します。

食べやすいよう食形態の工夫をする

ご飯を食べられない場合は、食形態の工夫をしましょう。たとえば、おかゆにすると食べやすくなり、適正量を摂取しやすくなります。温かいおかゆには胃腸を温める効果があるため、免疫力のアップも期待できます。また、おかゆに含まれる水分を、ゆっくりと体に染み込ませることも可能です。

エネルギーや栄養不足にならないよう工夫する

おかゆにすると、ご飯に比べて全体の水分量が多くなるため、摂取できるエネルギー量が少なくなります。そのため、他の食材を加えてエネルギーと栄養をプラスし、栄養不足にならないように対策することが必要です。

たとえば、たまごがゆにしたり、そぼろ状にした肉を加えたりして、たんぱく質を摂取する方法があります。

また、ビタミンやミネラルを摂取するために、ゆでた野菜やキノコ類を加えるのもおすすめです。玄米がゆ、もち麦入りのおかゆにすると、食物繊維を摂取できます。

塩分量に注意する

主食をおかゆにすると、塩分量が多くなる傾向にあるため、おかゆには塩分を入れないのがおすすめです。実際、施設では基本味は付けておらず、おかずや時々提供する佃煮や梅びしおなどでめしあがっていただいております。

塩分の過剰摂取によって、高血圧で動脈硬化を進行させ、血管に負担がかかるなどリスクが大きくなります。また、心筋梗塞や狭心症、脳出血、脳梗塞などの脳血管疾患にかかるケースもあります。

塩分量を抑えるには、濃いめのだしや酢、オイル、レモン汁などを活用しましょう。素材の味を感じられるようになり、食事の満足度も向上しやすくなります。

適正量をとれない場合はどうすればよい?

高齢者は加齢による歯や胃腸の機能、食欲の衰えなどが原因で、適正量のご飯を摂取することが難しい場合があります。十分な量を食べられない場合は栄養不足になるため、午後の間食で糖質を補うとよいでしょう。食欲がない場合でも、好きなおやつなら食べられることが多いため、朝昼晩の食事以外に摂取することが大事です。

たとえば、味のついたゼリー状のおやつやプリン、果物などであれば、水分を同時に摂取できます。チーズやヨーグルトなど、たんぱく質・カルシウムもとれる乳製品もおすすめです。

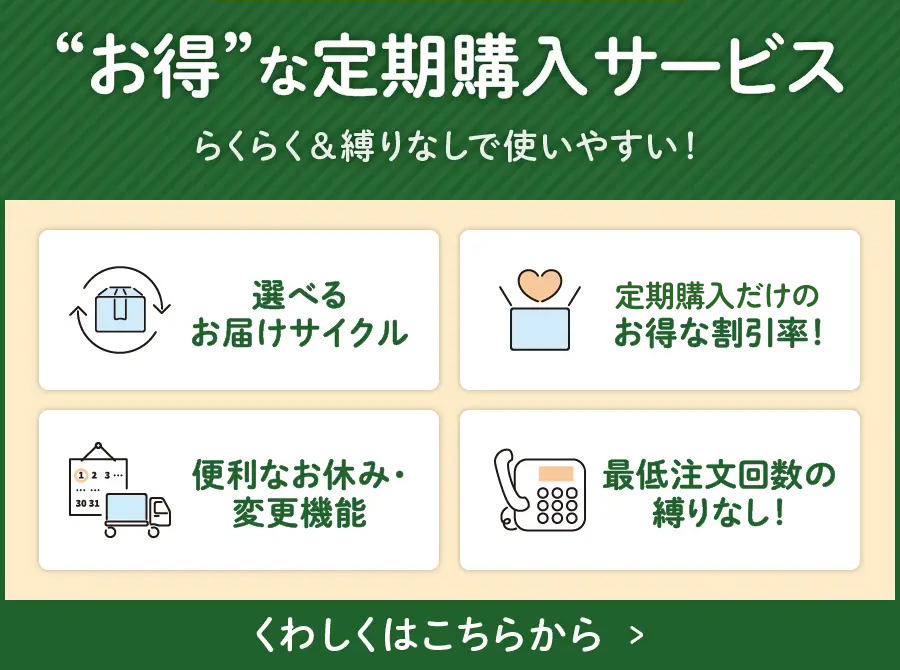

「食楽膳」なら簡単に高齢者の食事が用意できる

適正量のご飯をはじめとした、バランスのよい食事を毎日3食用意し、さらにご飯がすすむよう工夫するのは困難です。「食楽膳」なら、食べやすくて栄養バランスの取れた食事ができます。忙しい毎日でも、冷凍惣菜なのでレンジで簡単に調理できます。

栄養管理だけでなく、噛みやすさや飲み込みやすさにもこだわっており、高齢者が食べやすいように調理されています。レギュラー・ソフト・ムース・ピューレの4つの食形態から、自由に選ぶことが可能です。

食楽膳レギュラー

食楽膳レギュラーは、主菜1品・副菜2品のセットです。お肉セット・お魚中心セット・塩分控えめセットなど、目的にあわせて自由に選べます。メニューが充実しており、好きなおかずを選べるセットもあります。

食楽膳プラス

食楽膳プラスは、高栄養の食事が楽しめるメニューです。食事で不足しがちな栄養素を多く含んでいるため、低栄養の予防につなげられます。「酸味」と「辛味」が苦手な人でも食べやすい、まろやかな味が特徴です。

まとめ

高齢者に最適なご飯の量は約150グラム〜280グラムですが、男女差や活動レベルなどによって適正量は異なります。主食以外に含まれる炭水化物も考慮して、適正量を摂取することが必要です。

ただし、栄養を摂取できる食事を毎日用意するのは困難です。高齢者向けの宅食サービスを活用して、手軽に栄養素を摂取することをおすすめします。

食楽膳は、SOMPOグループが運営するお食事宅配サービスです。管理栄養士が監修しており、噛みやすさ・飲み込みやすさで選べる冷凍総菜が豊富にそろっています。

ご飯も適正量に管理されているので、高齢者向けの食事を用意する際にぜひご利用ください。

「食楽膳」を詳しく見る