高齢者の食事の特徴は?食べやすくする調理方法や食事介助のポイントも解説

家族が高齢になり、食事量が以前より減ったり栄養バランスが偏ったりしていると感じている人は少なくありません。家族の食事に関する悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。この記事では、高齢者の食事の特徴や食べやすい食材、高齢者の身体機能の低下、不足しやすい栄養素などについて解説します。

高齢者が食べやすくなる調理方法のコツや食欲をアップさせる方法、食事介助のポイントや注意点などもあわせて解説するので、ぜひ役立ててください。

食楽膳を詳しく見る

高齢者の食事の特徴とは?

高齢者の食事の特徴として、栄養不足になりやすい点が挙げられます。その理由は、加齢や脳血管性疾患、神経系のご病気などで噛む力や飲み込む力が悪くなると、粗食になったり、食べにくい食材が増えたり、一度に食べられる量が減り、低栄養の危険性が高まってきます。低栄養に陥らないよう、食事の内容を工夫したり、栄養バランスに留意した食事の提供を心がけたりすることが大切です。

高齢者が衰えた筋肉を取り戻すメリット

高齢者が衰えた筋肉を取り戻すメリットについて、サルコペニア対策と健康増進の観点から解説します。

高齢者が食べやすい食材・食事

噛む力や食べる量が減ってくる高齢者にとって、食べやすい食材や食事を知っておくことは大切です。ここでは高齢者が食べにくい食材、食事について解説します。

噛む力が弱くなった高齢者が食べやすい食材・食事の例

高齢者が食べやすい食材・食事として以下が挙げられます。

噛む力が弱くなった高齢者が食べにくい食材・食事の例

一方、高齢者が食べにくい食材、食事の具体例として以下が挙げられます。

高齢者の食事に関わる身体機能の低下とは?

高齢者は、食欲不振や身体機能の低下で噛む力が低下して食事量が低下することがあります。ここでは、噛む力、飲み込む力、味覚の3つの身体機能について解説します。

噛む力の低下

高齢者は、食欲不振や身体機能の低下で噛む力が低下することがあります。オーラルフレイルにより噛む力が低下すると、固いものを食べづらくなります。オーラルフレイルとは、高齢になって噛む、飲み込む、話すなどの口腔機能が衰えることです。柔らかい食べ物ばかりをたべるようになると、さらに機能が低下し、のどに食べ物を詰まらせるリスクが高まったり、老化の原因になったりします。

噛む力が弱い人の特徴として、首や口周りの筋力が弱くなっていたり、固まっていたりすることが挙げられます。

飲み込む力の低下

飲み込む力(嚥下機能)の低下も、高齢者によくみられる身体機能低下の1つです。高齢になると、唾液の分泌量や舌や喉の筋力が低下するため、食事中にむせる、誤嚥するなどのリスクが上がります。食べ物や、水が気道に入りかけたときに防御反応として、むせが起こります。これは、健康な人でも自然に起こる反応です。

味覚の衰え

高齢になると、味覚が低下します。その理由として、高齢になると口のなかにある味蕾(みらい)の味細胞が減少したり、働きが鈍くなったりすることが挙げられます。味蕾は舌や粘膜にある味覚を感知する細胞で、口腔内に入った食べ物や飲み物の味を、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味の5つの基本味で感知します。(近年では、「脂肪味」などが第6の味覚として研究されています。)

高齢者が不足しやすい栄養素は?

噛む力の低下や食事量の減少などにより、栄養が偏ったり不足したりしている高齢者は少なくありません。高齢者が食事で不足する傾向になりやすい栄養素として、以下が挙げられます。

・たんぱく質

・食物繊維

・カルシウム

・ビタミンD

そのなかでも、とくに体のもとになるたんぱく質が低下すると筋肉量の減少、免疫機能の低下などを引き起こす可能性があります。筋肉量の減少や免疫機能の低下を防ぐために、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などを摂取します。

食物繊維は腸の働きを整えるために必要な栄養素です。野菜や果物、きのこ類、海藻類などがおすすめです。

カルシウムは骨粗しょう症の予防に役立ちます。ビタミンDを一緒に摂るとカルシウムの吸収率が上がるため、牛乳、乳製品、大豆製品、小魚(ししゃも、いわしなど)などのカルシウムと、魚介類(さんま、鮭など)、きのこ類などのビタミンDが含まれる食材を一緒に取ることをおすすめします。

高齢者が食べやすくなる調理方法

調理方法を工夫すると、高齢者が食べやすくなったり、飲み込みやすくなったりします。

食材に切り込みを入れる・繊維を切る

咀嚼力が低下している高齢者の場合、繊維が多い食材は嚙み切りにくいため、繊維を切る調理方法を取り入れることが大切です。なす、トマトなどの野菜は皮を剥き切り目を入れます。キャベツ、レタスなどの葉野菜は繊維に対し垂直に切ります。肉はたたいて皮や脂身を取り除き、切り目を入れてから調理することがポイントです。

食材をやわらかくする(煮込む・蒸す)

噛む力(咀嚼力)が低下している高齢者の場合、硬い食材は食べにくいため、加熱してやわらかくします。飲み込む力(嚥下機能)が低下している場合、舌や歯茎で潰せる程度にやわらかくすることがポイントです。圧力鍋や蒸し器を使って煮込んだり蒸したりすると、短時間で調理できます。

液体はとろみをつける

飲み込む力(嚥下機能)が低下している高齢者の場合、液体のものは誤嚥のリスクがあるため、市販のとろみ調整食品(とろみ剤)などでとろみをつけます。ただし、噛む力(咀嚼力)は低下しているものの、飲み込む力(嚥下機能)がまだ維持できている高齢者は、とろみは不要です。とろみの程度は、本人に合わせて調整します。

高齢者の食欲をアップする方法

食べきれないほどの料理は、食欲減退につながります。盛り付ける量や品数を少なくすることが大切です。見た目にこだわり、彩りを豊かにすると、食欲が増す効果が期待できます。

香りがよいものを食事に取り入れることも、食欲向上に効果的です。加齢により味を感じにくくなるため、味にメリハリをつけることも必要です。食事の楽しさやにぎやかさも食欲増進に有効です。家族や友人と食卓を囲みましょう。

高齢者の食事介助をする際の手順とポイント

高齢者の食事介助をする際の手順をポイントとあわせて解説します。

食事前

食事前には、目が覚めているか確認し、先にトイレを済ませてもらいます。食事や介助に必要なものをそろえたら、正しい姿勢で座ってもらいます。座位の介助の場合、テーブルの高さを調整し、足は床に着いた状態で深く腰掛けてもらうようにしましょう。椅子に背もたれがあると安定します。

ベッド上での介助の場合、ベッドの傾斜を調整し、枕やクッションを頭の後ろに入れます。座位の介助、ベッド上での介助、いずれの場合もあごはやや引いた状態になることがポイントです。手や口腔内を清潔にします。

食事中

食事は食べやすい位置に用意し、水分の多いものから食べてもらうことが大切です。献立の説明をし、声掛けをしながらの提供を心がけます。食事は急かさず、相手のペースに合わせる意識が求められます。

食後

食後は口腔ケアを行い、口のなかに食べ物が入っていない状態にします。長く食べ物が残っていると、雑菌が繁殖し、虫歯や歯周病を引き起こしかねません。食後すぐ横になると、嘔吐の危険性があるため、食後2時間は座った状態を促します。食事の量や残したもの、食べにくかったものなどを記録しておくと、次回以降の食事に役立てられます。

高齢者の食事で注意する点

高齢者の食事は、味にメリハリをつけることが重要ですが、濃い味付けにしすぎてはなりません。塩分や糖分を取りすぎると、糖尿病や高血圧、腎臓病などのリスクにつながるためです。また、食べやすい食材や食事を重視するあまり、同じ食材が多くなる点にも注意が必要です。栄養バランスが悪くならないように、偏りの少ない食事の提供を心がけます。

まとめ

高齢者は、身体機能の衰えや細胞の劣化などにより、嚥下や咀嚼といった機能が衰えて、食事量が減ったり、栄養バランスが偏ったりすることがあります。食べやすい食材をバランスよく取り入れることが重要です。

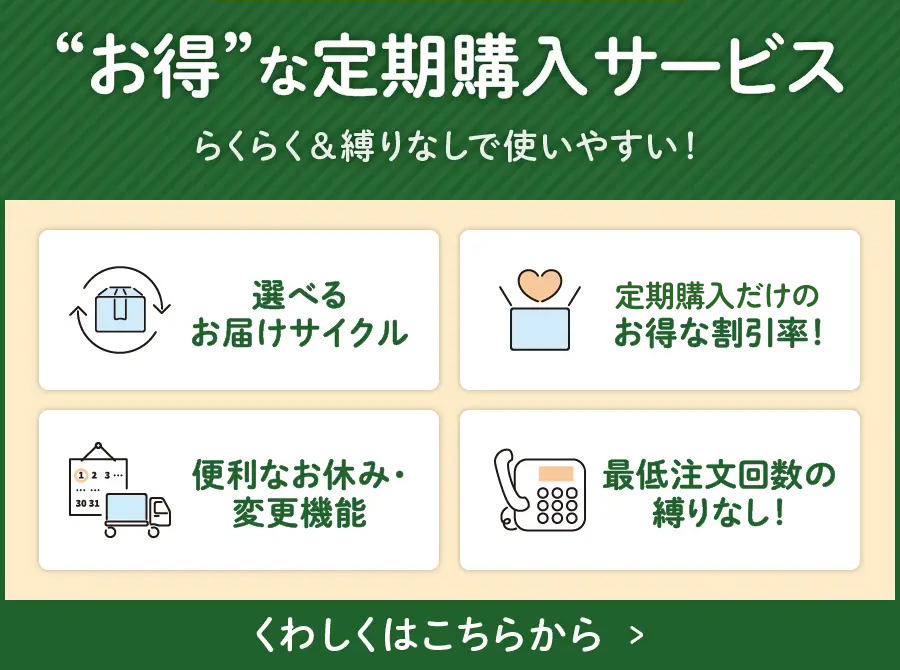

冷凍総菜の食楽膳(しょくらくぜん)は、SOMPOグループが運営する信頼のおけるブランドです。噛みやすさや飲み込みやすさで選べる総菜がそろっています。高齢者の食事にぜひお役立てください。

「食楽膳」を詳しく見る