介護食の種類と作り方は?おすすめレシピや向き・不向きの食材を解説!

介護食は、噛む力や飲み込む力が弱くなった人でも安心して食べられるよう、工夫が求められます。初めて介護食を作る際には、「どんなものを用意すればいいのか」「調理のポイントは?」など、気になる点も多いでしょう。そこで本記事では、介護食の区分や作り方、注意点、おすすめレシピなどをわかりやすく解説します。

食楽膳を詳しく見る

介護食とは?

介護食とは、加齢や病気、障害などにより、噛む力や飲み込む力が弱くなった人のために、食べやすさや安全性を考慮して調理された食事のことです。食材の固さや形状、調理法に工夫を加えることで、無理なく口に運べるようにします。

また介護食の目的は、食事から十分な栄養を摂取できるようにするだけでなく、できる限り本人が自分の力で食べる喜びを感じられるようにサポートすることにあります。食事は生活の質にも関わる大切な要素です。

介護食が必要になる理由

介護食が必要になる要因はさまざまですが、主に以下の2つの理由が挙げられます。それぞれについて詳しく解説します。

加齢等により食べる機能が低下するため

人は加齢によって、器官に機能低下や機能障害が起こりやすくなり、それにより食事が摂りにくくなることがあります。また、むし歯や歯周病、あるいは疾患やその後遺症によって、今までの食事と同じものが摂りにくくなることもあるでしょう。そのような場合に介護食が必要になります。

誤嚥(ごえん)や窒息を防ぐため

食べる機能が低下した状態のまま通常の食事を摂ると、食べ物や飲み物が食道ではなく気管に入る「誤嚥(ごえん)」を引き起こし、誤嚥性肺炎の原因になることがあります。食べる人の機能に合った介護食を提供することで、誤嚥や窒息を防ぐことができます。

介護食の区分

食べやすさを配慮した介護食の区分について、日本介護食品協議会が制定した「ユニバーサルデザインフード」をもとに解説します。

参考:ユニバーサルデザインフードとは|日本介護食品協議会について|日本介護食品協議会

容易に噛める

まずは「容易に噛める」という区分です。噛む力としては、硬いものや大きいものはやや食べづらいものの、飲み込む力はあります。ごはんの場合は普通~やわらかいごはん、卵の場合は厚焼き卵、魚の場合は焼き魚が目安です。

歯茎でつぶせる

「歯茎でつぶせる」の区分では、噛む力としては、硬いものや大きいものは食べづらく、飲み込む力は、ものによって飲み込みづらいことがあります。ごはんはやわらかいごはん~全がゆ、卵はだし巻き卵、魚は煮魚が目安です。

舌でつぶせる

「舌でつぶせる」の区分では、細かくてやわらかい食材であれば食べることができ、飲み込む力としては水やお茶が飲み込みづらくなることがあります。ごはんの場合は全がゆ、卵はスクランブルエッグ、魚はほぐし煮が目安です。

噛まなくてよい

「噛まなくてよい」の区分では、固形物は小さくても食べづらく、飲み込む力が水やお茶を飲み込む際に不足することがあります。ごはんの場合はペーストがゆ、卵の場合は具なしのやわらかい茶碗蒸し、魚は白身魚の裏ごしが目安です。

おすすめの介護食のメニューと作り方

ここでは、介護食の初心者でもチャレンジしやすいおすすめの介護食の作り方を解説します。

おかゆ

ミキサー粥の場合は、炊き立ての粥にデンプン分解酵素をよく混ぜることで、ゼリー状になり、嚥下しやすくなります。時間があるときにまとめて作り、1食分ずつ小分けにして冷凍しておくと手間がかかりません。

ポタージュ

鍋に1口大に切った野菜、肉や魚、水、コンソメを入れ、やわらかくなるまで煮込みます。ミキサーで仕上げる場合は、粗熱を冷ましたあとにミキサーに入れ、野菜や肉、魚の形が無くなるまでかけましょう。野菜や肉、魚などのたんぱく質の種類を変えることで、さまざまなバリエーションが楽しめるので、おすすめです。

デザート

ムースやゼリーは通常食としても楽しまれているため、デザートとして提供しやすいでしょう。手作りする際は、栄養価が高く、噛みやすい食材を選ぶと作りやすくなります。豆腐、豆乳、バナナ、ヨーグルトなどが特におすすめです。

飲みもの

高さらさらとした液体は誤嚥を起こしやすいため、飲みものにも注意が必要です。お茶やジュース、コーヒーなど、普段よく口にする飲みものも、とろみ剤でとろみをつけると飲みやすくなります。ただし、とろみをつけすぎると喉に詰まりやすくなるので、量には注意が必要です。

介護食に向いている食材・向いていない食材とは?

介護食を作る際は、介護食に向いている食材と向いていない食材を知っておくと役に立ちます。

介護食に向いている食材

介護食に向いている食材は、以下のとおりです。

・ごはん

・やわらかく煮たうどん

・脂が多い魚・肉

・絹豆腐

・プリン・ムース・ゼリー

・バナナ

・納豆

・とろろ昆布

・繊維質の少ない野菜(大根・なす・ほうれん草など)

介護食に向いていない食材

介護食に向いていない食材は、以下のとおりです。

・繊維が多い食材(ごぼう・れんこん・セロリなど)・硬い食材(ナッツ類・せんべい・生の野菜や果物など)

・水分が少ない食材(ゆで卵・パン・スポンジケーキ・クッキー・赤身肉など)

・細かく切っても噛みづらい食材(タコ・イカなど)

・粘りがある食材(餅・団子・大福など)

・まとまりづらい食材(炒り卵・そぼろなど)

・さらっとした液体(飲み物・味噌汁・スープなど)

・酸味が強くむせやすい食材(酢の物・柑橘類など)

介護食の作り方のポイント

介護食を作る際は、いくつかのコツがあります。飽きにくく楽しい食事時間になるよう、作り方のポイントを押さえておきましょう。

介栄養バランスを考える

介護食では食べやすさが重視されがちですが、栄養バランスも重要です。高齢者は筋肉が落ちやすく、低栄養が進行しやすくなります。そのため、筋肉のもととなるたんぱく質をはじめ、ビタミン、ミネラル、食物繊維のバランスを考えることが必要です。

見た目や香りにもこだわる

食事を楽しみ、食欲を増進させるためには、見た目や香りも重要な要素です。介護食を作る際には、彩りを考慮し、食材別にミキサーにかける、または食材の色に合わせて盛り付けるなど、見た目にもこだわることが大切です。また、出汁や香辛料を工夫することで、香りを良くすることができます。さらに、食器にもこだわると、より一層食事を楽しめます。

飽きないようにする

作りやすさを重視すると同じメニューが続くことがありますが、メニューがマンネリ化すると、食べる人が飽きて食事を楽しめなくなります。バリエーションやメリハリをつけることはもちろん、ときにはレトルトや冷凍食品など、市販の介護食を活用して飽きない工夫をすることも大切です。

介護食の作り方に関する注意点

介護食を提供する際は、以下のように作り方や提供の仕方に関する注意点を認識しておくことが大切です。

塩分は控えめにする

高齢になると味覚が変化して、塩味を感じにくくなるため、塩分が多い食事を好むようになる傾向があります。しかし、塩分を摂りすぎると、腎臓や心臓に負担をかける可能性があるため注意が必要です。出汁のうま味、香辛料や香味野菜の風味などを活かし、塩分が控えめでも満足感のある食事を提供するように心がけましょう。

大量に作り置きしない

介護食は適切な調理と保存方法を守れば、作り置きが可能です。ただし、一度に多く作り過ぎると、劣化や食中毒の原因になることがあります。冷蔵の場合は2~3日で食べきれる分、冷凍の場合は1か月で食べきれる分を目安にし、大量に作り置きしないようにしましょう。

手作りすることにこだわり過ぎない

介護食は通常食に比べて手間がかかります。手作りにこだわり過ぎると、介護者の負担になるため注意が必要です。負担を減らすために、市販の介護食を利用するのもよいでしょう。スーパーやドラッグストアにはレトルト食品が販売されており、通販でも介護食が手に入りやすくなっています。市販品はやわらかさや形状などの参考にもなるため、上手に利用しましょう。

まとめ

高齢になると食べる機能の低下、むし歯や歯周病、疾患やその後遺症などが原因で、今までの食事と同じものが摂りにくくなることがあります。誤嚥や窒息を防ぐためには、介護食の提供が必要です。

今回は、介護食の区分や作り方をはじめ、向き・不向きの食材や注意点などを解説しました。介護者の負担を減らすためには、市販品を利用するのもおすすめです。

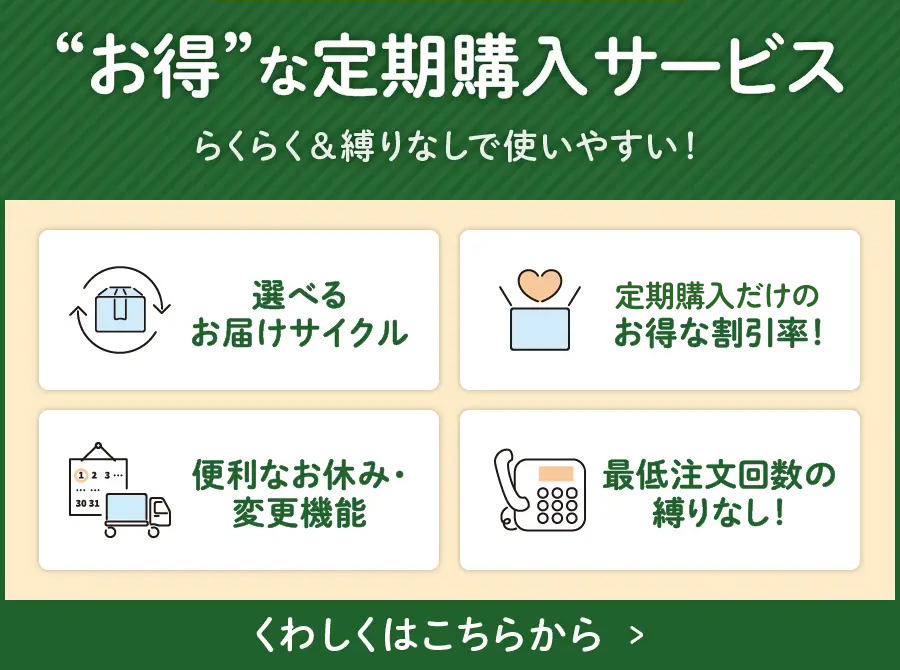

食楽膳は、SOMPOグループが運営するブランドです。食事をする人の噛む力や飲み込む力にあわせて、管理栄養士が監修した食事が4つの食形態から選べます。

電子レンジで簡単に調理ができるため、手間もかかりません。食事のやわらかさや形状の参考にもなるでしょう。詳しくは以下をご覧ください。

食楽膳を詳しく見る